El Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) impulsa la producción y difusión de conocimiento mediante la publicación de libros que abordan con enfoque crítico y actualizado diversas problemáticas sociales, históricas y culturales del país y la región. Asimismo, brinda apoyo editorial a revistas científicas de publicación periódica, comprometidas con la calidad académica, las políticas de acceso abierto y los principios de evaluación responsable de la ciencia, en consonancia con la Declaración de DORA.

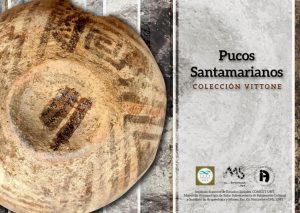

El material que aquí se presenta tiene como fin compartir y visibilizar un legado constituido por piezas arqueológicas que poseen entre 1.000 y 500 años de antigüedad, albergadas en el Museo de Antropología de Salta (MAS) bajo el nombre de Colección Vittone. Se trata de platos hondos de cerámica, también denominados “pucos”, de estilo Santa María, que fueron producidos por las sociedades que habitaron las actuales provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.

El trabajo se realizó a partir del relevamiento fotográfico, el análisis de las piezas y la integración de la información procedente del fondo documental del MAS y publicaciones arqueológicas sobre la temática.

Este material es fruto de un trabajo de colaboración entre el Museo de Antropología de Salta, el Instituto Superior de Estudios Sociales – CONICET/ Universidad Nacional de Tucumán (ISES) con el aporte del Proyecto PUE 0093 (2016-2023) y el Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de

Cs. Naturales e IML-UNT.

En la primera sección, se comenta brevemente el origen de esta colección y el motivo por el cual la analizamos. Una segunda parte incluye el registro fotográfico de una selección de piezas que consideramos representativas del conjunto, indicando los números de inventario que se le asignan dentro de la colección del MAS. Descargar

![]()

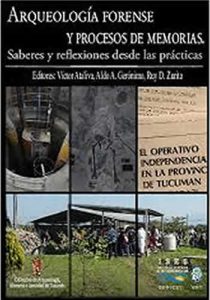

Desde comienzos del tercer milenio en Argentina, una serie de investigaciones, exposiciones, conmemoraciones, realizaciones audio-visuales (cortos y largometrajes, ficciones y documentales, ensayos fotográficos, instalaciones artísticas-políticas, entre otras), centraron su interés en las materialidades de las prácticas sociales genocidas (sensu Feierstein, 2007) y los complejos procesos de construcción de memorias relativas al período 1975/1976-1983 y la post-dictadura. En esta etapa –acompañada o estimulada en ocasiones, desde el 2003 hasta fines de 2015, por políticas públicas nacionales, provinciales, municipales, comunales, etc.– se reivindicaron las historias de vida y militancia de miles de personas que fueron perseguidas, detenidas clandestinamente, obligadas a exiliarse e insiliarse, y a limitar su mundo político, social y familiar. Muchas de estas personas sobrevivieron a la experiencia de persecución, clandestinidad y experiencia concentracionaria; otras fueron asesinadas, muchas aún permanecen desaparecidas… Este libro recoge las experiencias y las investigaciones realizadas en diferentes paisajes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, España, México y Canadá y que fueron atravesados por las prácticas sociales genocidas y políticas de exterminio.

![]()

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, sobre todo a partir de la toma de conciencia del fuerte impacto que tendría en las vidas de todos y todas, empezaron a notarse ciertas actitudes irracionales. Estas trazaban un amplio espectro en el que caben desde la búsqueda de soluciones mágicas, hasta las acusaciones racistas y estigmatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visibles en cada una de sus referencias al «virus chino». Desde estas coordenadas complejas, Epidemias y endemias en la Argentina moderna. Diálogos entre pasado y presente, discurre entre dos registros temporales, en los que la actual emergencia sanitaria no es un simple telón de fondo o pretexto para abordar las pandemias que asolaron a la humanidad a lo largo de la historia. En este sentido el diálogo con los expertos pretende también recuperar en «tiempo real», las circunstancias particulares en las que aún hoy todos estamos inmersos.

![]()

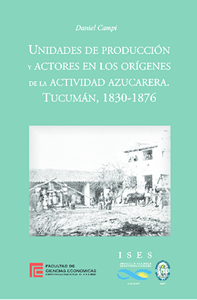

Uno de los grandes vacíos de la historiografía del azúcar es el de la etapa preindustrial de la actividad en Tucumán, sobre las que se han reiterado imágenes muy simplificadas de un proceso rico y complejo. Este texto rescata un gran número de actores del siglo XIX que, en su mayoría, no tuvieron continuidad como productores de azúcar y aguardientes cuando sobrevino la acelerada modernización y expansión de la agroindustria a fines de la década de 1870 e inicios de la siguiente.

![]()

Miles de años de historia… Entre vegas, peñas y quebradas en Antofagasta de la Sierra constituye un relato sobre la vida en la antigua Puna centrado en uno de los enclaves icónicos de este desierto de altura en territorio argentino, que se basa en más de tres décadas de estudios arqueológicos. El libro nos invita a transitar por los paisajes antofagasteños del modo en que sus habitantes lo habrían hecho de manera ininterrumpida desde los inicios de la ocupación del área, hace más de diez mil años, hasta tiempos más recientes, describiendo las continuidades y cambios que marcaron los distintos momentos de este largo trayecto. Residencias, espacios de producción, otros de congregación, sitios rituales y relacionados con los ancestros, rutas, áreas de tránsito y distintos puntos del paisaje en donde se localizan plantas, animales y minerales, así como los más diversos objetos que ha conservado este ambiente, son las materias primas que cuidadosamente se estudian e integran. ¿Qué sucedió en este territorio?, ¿cómo fue habitado?, ¿qué vínculos existieron y existen entre la gente y los diferentes elementos y aspectos de la naturaleza y del mundo?, ¿cómo era este paisaje?, ¿cómo circulaban las personas en él?, ¿cuáles habrían sido sus problemas, sus desafíos y sus logros? son algunos de los interrogantes que encuentran sus alternativas en estas páginas. Al final de este recorrido, nos habremos fascinado por la profunda historia humana del desierto.

![]()

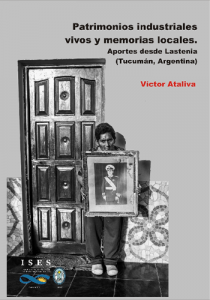

Como resultado de una investigación de campo realizada en el Departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán, durante el segundo semestre de 2017, este libro presenta un diagnóstico para la conservación del ex ingenio Lastenia desde una perspectiva en la que confluyen los saberes locales, institucionales y científicos. Con una importante trayectoria histórica, Lastenia expone -a cada paso- las evidencias de su pasado y muchas de sus familias proyectan su presente y futuro conservando materialidades y saberes que se conjugan para jalonar una identidad industrial y azucarera allí donde ya no hay ni ingenio ni cañaverales… el pasado está tan presente y atraviesa la vida cotidiana de la localidad que se requieren de propuestas que estén sustentadas en los saberes locales a los fines de proyectar políticas públicas patrimoniales. Esta obra es un aporte en esa dirección